김준철 시인 세 번째 시집 '슬픔의 모서리는 뭉뚝하다' 발간

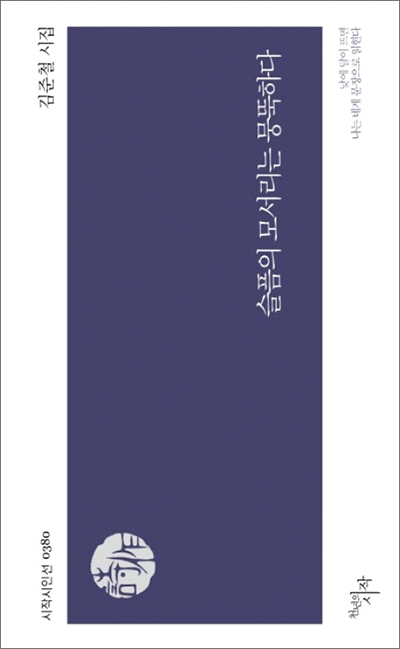

김준철 시인이 본지를 방문해 외할아버지인 고 박목월 시인과의 추억, 미주 문인활동 등에 대해 소개하고 있다. 아래 사진은 최근 펴낸 세 번째 시집 '슬픔의 모서리는 뭉뚝하다'. /최제인 기자

고 박목월 시인 외손자로 '가족서사' 미학적 승화

미주한국문인협회 회장 맡아 왕성하게 활동

8월 20일 북 사인회, 21일 작가 초대 문화캠프

미주한국문인협회 회장으로 활발하게 활동 중인 김준철 시인이 시집 ‘슬픔의 모서리는 뭉뚝하다’를 최근 발간했다. ‘꽃의 깃털은 눈이 부시다(1998년)’, ‘바람은 새의 기억을 읽는다(2008년)’에 이은 세 번째 시집. 책은 (주)천년의 시작에서 시작 시인선 380호로 나왔다. 작가는 오는 8월 20일(오후 3시30분) LA한인타운 JJ그랜드호텔에서 북사인회를 갖는다.

이번 시집에서 김 회장은 청록파 시인 고 박목월 시인의 외손자로서 감당해야 했던 기대와 부담을 미학적으로 승화함으로써 실존적 조건을 직시하게 됐음을 풀어내고 있다. “초등학교 1~2학년 때까지 외할아버지와 함께 살았어요. 새벽이면 손을 잡고 산책도 하고, 할아버지가 문인들과 교류하는 모습들을 보면서 자연스럽게 글 쓰는 일에 흥미를 가졌던 것 같아요.”

김 회장은 대학(추계예대 문예창작과)에 다닐 때까지만 해도 외탁을 한 자신이 시를 쓰고 연극 연출에 관심을 갖는 것 등이 당연하다고 여겼다. 대학을 졸업하면서 등단했고 ‘시대문학’ 시 부문 신인상도 받았으니 모든 게 짜인 것처럼 완벽해 보였다.

하지만, 할아버지의 후광이 강했던 만큼 부담도 컸다. “시인 김준철은 할아버지의 손자였어요. 대학시절 만나는 교수나 이후로도 많은 문인들과 교류하는 곳엔 늘 할아버지가 있었죠.”

군에서 제대 후, 본격적인 시 쓰기를 시도했다. 그러나, 한 번 가진 부담은 오히려 글을 더욱 멀리하게 했다. 시인으로서의 성공도 금방 만들어지지 않았다. 좌절했다. “지금 돌아보면, 왜 그랬을까 싶어요. 남들은 갖고 싶어도 가질 수 없는 후광이 있는데도 왜 나는 글 쓰기를 거부했을까.”

좌절과 방황의 순간에 손을 내민 이는 어머니였다. “외동딸인 어머니는 당시 미국에 살고 계셨어요. 어머니가 미국에서 와서 글을 써 보는 게 어떻겠냐고 했지요. 그렇게 해서 미국생활이 시작됐어요.” 김 회장은 카페에 들러 글을 쓰면서 경제활동을 병행했다. “티셔츠도 떼다가 팔아보고, 샌드위치숍, 주얼리숍, 드래스숍, 봉제공장 등 정말 다양한 직업을 전전하게 됐지요. 어쨌든 글을 쓰려고는 했지만 아무래도 뒷전으로 밀리게 됐고요.”

오랜 방황 끝에 다시 김 회장으로 하여금 펜을 잡도록 한 것은 박목월 시인 탄생 100주년 행사가 있던 그해(2015년)였다. “문득, 할아버지의 자손 중 글을 쓰고 있는 사람으로는 유일하다는 자각이 들더라고요. 그동안 많은 경험을 하면서 마음도 열린 상태였고요. 무엇보다 할아버지의 뜻이 ‘내가 글을 쓰는 것’이었을 것이라는 생각이 들면서 다시 글도 열심히 쓰고 문인들과의 교류에도 적극 나섰어요.”

김 회장은 올 초, 미주한국문인협회 회장에 취임했다. 한국의 월간 문화예술전문지 ‘쿨투라’ 미주지사장도 맡고 있다. 자신의 글쓰기는 물론 문학을 사랑하는 미주 한인작가들에게 도움도 주고, 함께 길을 열어가겠다는 의지다. “아무래도 시나 소설 등을 쓰고 책을 내거나 한국의 문인들과 교류하는 일 등은 네트워크가 필요하지요. 그런 일은 내가 잘 할 수 있다는 생각도 들었고요.”

김 회장은 오는 8월 21일 헤이리 카페에서 한국의 유명 시인과 평론가를 초청한 가운데 문학캠프도 계획 중이다.

“미국에도 글을 쓰고 싶어하거나 좋은 글을 쓰는 유능한 한인 작가들이 많아요. 그들과 함께 미주 한인문학계에 도움을 줄 수 있는 일들을 하고 싶어요. 할아버지가 만들었고 큰외삼촌(국문학자이자 문학평론가, 소설가인 박동규 서울대 명예교수)이 맡았던 ‘심상’이라는 한국 최초의 시문학지의 미주판도 펴내고 싶고요.”

김문호 기자