4.29 + 30 = 1.30

본지 우미정 기자 이용자씨 사건 취재기

데스크 칼럼 백종인 사회보도국장

LA폭동 30주년 특별 기획 - 이용자씨를 집으로 <10>

2월 어느 날이다. 마감 시간 무렵이다. 늘 그렇듯 분주하다. 갑자기 그가 혼잣말처럼 되뇐다. “롱비치에 사건이 있는데요.” 흔히 스크린이라고 부르는 작업이다. 빠트린 중요한 뉴스가 없나. 여기저기 훑어보던 중이다. 뭔가를 발견한 것이다. 리커샵 업주가 칼에 찔린 사건이다. “피해자 이름이 킴 리(Kim Lee)예요.” (실제 업주 이름은 이용자씨다. 경찰의 초기 사건 보고서가 얼마나 허술했는 지 보여준다.)

꼼꼼히 확인할 겨를도 없다. 일단 고(GO)다. 기사 쓰자. ‘한인으로 추정되는…’으로 시작했다. 리커샵 업주가 흑인 용의자의 칼에 목을 찔렸다. 응급실로 옮겨졌고, 다행히 생명은 건졌다. 자세한 내용은 담지 못했다. 있어도 옮길 시간이 없다. 3면에 1단짜리. 겨우 출고했다.

그리고 며칠이 지났다. 정확하게는 나흘 뒤다. 벌써 사건은 어렴풋하다. 그러던 목요일(2월 10일)이다. 우 기자가 사무실을 나선다. “나갔다 올게요.” “어디?” “롱비치요.” 피해 업소, 경찰…. 이곳저곳 전화를 돌렸다. 하지만 막힌다. 그러자 무작정 현장으로 차를 몰았다.

몇 시간 지났나? 그가 돌아왔다. 취재 내용은 대강 이랬다. 사고 업소는 여전히 영업 중이다. 피해자 남편이 자리를 지킨다. 처음부터 기자를 반겼을 리 없다. 끔찍한 기억 아닌가. 가족들의 질색은 당연하다. 혼자 카운터 지키는 데, 손님은 계속 오고…. 묻는 기자도, 답하는 남편도. 서로 고역이다.

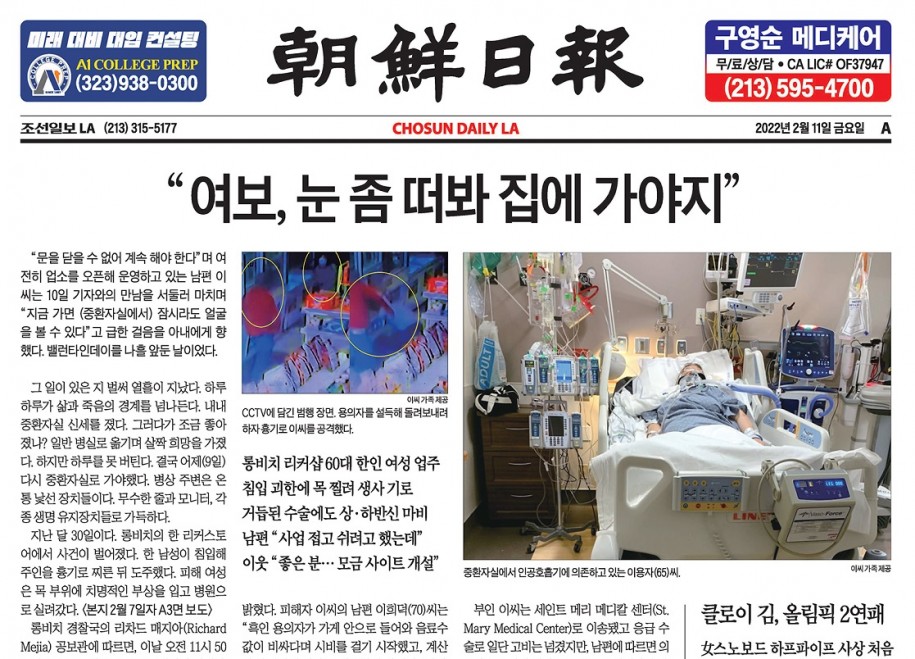

어찌어찌. 어려운 1차 취재가 끝났다. 비로소 사건의 실체가 전해진다. 이튿날(2월 11일). 두번째 기사가 실렸다. “여보, 눈 좀 떠봐. 집에 가야지.” (https://chosunlatimes.com/bbs/board.php?bo_table=hotclick&wr_id=5449)

겨우 기사 한 두 번이다. 세상이 쉽게 달라질 리 없다. 그래도 우 기자는 멈추지 않는다. 가속 페달이다. 그의 셀폰이 쉬질 않는다. 하루 이틀이 멀다. 롱비치 경찰을 닦달한다. ‘수사 어떻게 됐냐.’ ‘CCTV 검토했냐.’ ‘공개수배 언제 하냐.’ 그래봐야 시큰둥한 반응이다.

좌표가 (롱비치) 시의회로 바뀐다. 관할 지역 시의원(1지구 메리 센데하스)을 찾는다. 이메일, 전화로 호소했다. 기어코 의원실에서 답이 왔다. “경찰에 협조를 당부했다. 우리도 관심있게 지켜보겠다.”

일주일 가량 지났다. 그 사이 2~3번 후속 보도가 이어졌다. ‘이용자씨를 집으로.’ 아예 시리즈 형식으로 게재됐다. 그러던 중이다. LA타임스가 관심을 보인다. 그러더니 이 사건을 기사화했다. ‘4.29 폭동을 기억나게 한다’는 제목이었다.

뒤이어 FOX11, KTLA, CBS LA, ABC7 등이 줄줄이 따라왔다. 비로소 경찰이 바빠진다. 용의자 사진이 릴리스 됐다. 공개수배에 들어간다. 사건 발생 한달 하고도 열흘이 지나서다.

# #

4월 29일은 고통스럽다. 쓰린 기억이 떠오른다. 피 흘리고, 쓰러지고, 울부짖었다. 벌써 30년 전이다. 그리고 올해 1월 30일이다. (4.29+30=1.30) 롱비치의 어느 리커샵에서 누군가 쓰러졌다. 그 때도 그랬다. 지금도 비슷하다. 경찰은 외면한다. 주류 미디어는 싸늘하다.

30년이 지나도 마찬가지다. 이번에도 달라진 건 없다. 경찰은 시큰둥했다. 매체들도 관심 없었다. 하지만 한 가지가 달라졌다. 어느 여기자가, 한글로 된 신문 하나가. 이용자씨와 가족들의 곁을 지켰다. 잊혀질 뻔한 그들의 얘기를, 세상을 향해 소리쳤다. 한 번, 두 번…. 결국 세상이 들었다. 이제 더 이상 외면 받는 일이 아니다. 이용자씨의 귀가(歸家)는 모두의 기도가 됐다.

(취재 초기. 우 기자의 기억이다. 이용자씨의 30대 딸과 통화했다. 사건 정황을 듣기 위해서다. 끔찍한 범행 순간이 묘사된다. 우 기자 입에서 본인도 모르게 욕설이 튀어나왔다. 용의자를 향해서다. “나쁜 XX.” 수화기 너머로 딸의 울먹임이 들렸다. 아마 처음으로 그녀의 얘기를 들어준 사람이었을 지 모른다.)